自分の子供が小学生になった時の悩みの一つに携帯電話やスマホを何年生・何歳から持たせるか?がありませんか。この記事では、総務省のデータを元に、所持率などから何歳で携帯電話を持たせるのが最適かを考察しました。

小学生の携帯・スマホの所持率は?

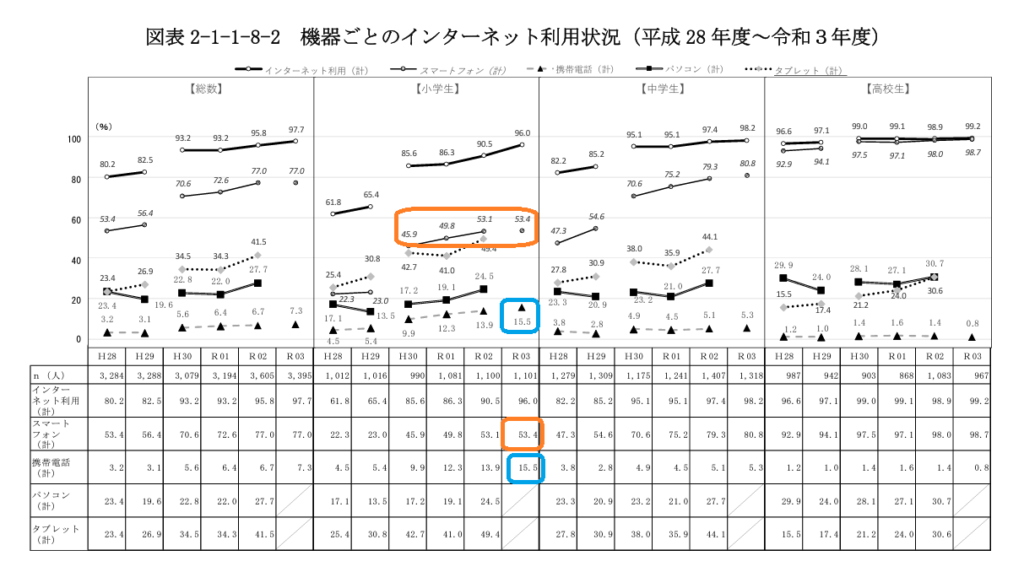

内閣府が毎年調べている 「青少年のインターネット利用環境実態調査」から数字を見てみます。

図を見ると、小学生のインターネットの使用率(n=1101)が令和3年では

スマホで視聴が53.4%、携帯で視聴が15.5%でした。

ただ、こちらの数字は自分自身の端末かどうかの記載はないので、親と一緒や兄弟と一緒の可能性もあります。

因みに、東京都の2020年4月発表「家庭における青少年の携帯電話・スマートフォン等の利用等に関する調査」では、スマホの所有率は

小学生の低学年が19%、高学年が34.6%でした。

この2つの結果から、小学生高学年になると、最低でも3割から5割がスマホや携帯を所持しているということがわかりました。

みんながもっているわけではありませんが、毎年所有率が増えていることは間違いないようです。

小学生の携帯電話・スマホはいつから持たせる?

小学生のスマホ・携帯の所有率が高くなってきたことがわかりましたが、では、スマホや携帯電話を持つ最大のメリットは何でしょうか?

特に塾に通ったり、両親が仕事で学童へ通う場合などもそうですが、

最大のメリットは安全確保になります。

昨今、未曾有の災害がいつどこの場所で起こってもおかしくありません。また、連れ去り事故や危ない状況がいつ自分の子供の身に差し迫るかわかりません。

そんな時に、携帯電話があると、親と連絡がとれたり、防犯ブザーの役割であったり、電話で助けを呼べたり、GPS機能により居場所を把握出来たりすると、いざ、お子様自身から連絡がなくても安心することが出来ます。

逆に、デメリットとしては

スマホでついつい遊んでしまう(ゲーム、ラインなど)

ということが挙げられます。

ですので、親にとって最適なのは

キッズケータイ(ゲームやラインはないため遊ぶことはない)で安全を担保することが出来ればいつの段階で持たせても危なくはないと考えられます。

最近友達のおうちでは、「ロッキングコンテナ」を使って携帯電話を実質的に使えないようにする、という方法が流行っています。

以下のサイトで販売していますので、是非自宅の携帯電話の管理に使ってみてはいかがでしょうか。

まとめ…参考までに実例

参考までに、ライターの息子は小学校3年生くらいからキッズケータイを持たせました。ただ、周りはスマホが多く恥ずかしかったようで、本当に母親との連絡のみにだけ使うという見本のような使い方をしてくれましたw。

また、2度ほど携帯電話を紛失しましたので、キッズケータイでよかったと思った次第です。

そして、中学合格祝いにスマホを購入し、私立の中高一貫校へ通っていますが、入学当時、キッズケータイのお子様もいました。更にいうと、私立中高一貫校では携帯を持って行ってはいけない学校が数多く存在していますので、持っていなくて仲間外れにされる、ということもないでしょう。(学校によります)

ただ、現在の社会状況を見て、携帯電話やスマホは持っていたほうが安心ですので、使い方や管理方法を定めることが重要だと感じています。

☆このサイトから売れている受験にオススメのアイテム☆